Mâkhi Xenakis

Iannis Xenakis. Mein Vater

edition neue zeitschrift für musik

Schott Music, Mainz 2022, 222 Seiten, 36 Euro

Vater, Mutter, Tochter an einem einsamen Strand auf Korsika. Man wohnt eng in einem kleinen orangefarbenen Zelt, die Vorräte beschränken sich auf Konserven. Sorgsam hat der Vater darauf geachtet, dass jeglicher Kontakt mit anderen Menschen möglichst vermieden wird. Er sucht die Konfrontation mit den Naturgewalten, fährt mit dem Kajak hinaus aufs sturmumtoste Meer (und nimmt zum Entsetzen der Mutter die halbwüchsige Tochter mit), klettert im Gewitter auf Berge, um Blitz und Donner in ihrer schieren Kraft zu erleben. «In solchen Momenten existieren wir nicht mehr», berichtet die Tochter, «er verschwindet dann stundenlang, eins mit dem Universum».

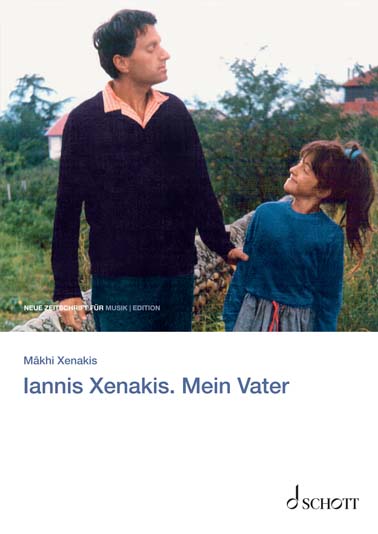

Der Vater ist Iannis Xenakis, seine Tochter heißt Mâkhi, die Mutter Françoise. Mâkhi Xenakis beschreibt diese Szene im Kapitel «Mein Vater» ihres Buchs, das ebenfalls den Titel Mein Vater trägt. Anschaulich wird die Willenskraft eines Künstlers, der in seiner Kunst ebenfalls auf Überwältigung durch Klänge setzte und sie dabei wie eine Art Naturgewalt («Klangstaub», «Klangwolke») behandelte. Erinnerungen wie diese vermitteln einen lebendigen Eindruck von der vielschichtigen Persönlichkeit dieses Komponisten, der zur Generation von Stockhausen, Boulez oder Nono gehörte, seine Musik aber weder seriellen Dogmen unterwerfen noch in den Dienst politischen Engagements stellen wollte. Man liest, wie die kleine Mâkhi in der elterlichen Wohnung in Paris das Glasauge des Vaters sucht und dabei Faszination wie Schrecken empfindet. Sein linkes Auge hatte Xenakis in Athen Anfang des Jahres 1945 bei einer Widerstandsaktion gegen britische Truppen durch einen Granatsplitter verloren. Oder man erfährt, dass es für Xenakis, «wenn überhaupt», nur einen Gott gab, nämlich Zeus. Das verweist auf Xenakis’ lebenslange Verehrung für die Kultur und Götterwelt des alten Griechenland.

Mâkhi Xenakis, die sehr zum Unwillen ihres Vaters Malerin und Bildhauerin geworden ist, folgt in ihrem Buch locker der Chronologie des Lebens von Iannis Xenakis. Das beginnt 1921 (oder 1922) im rumänischen Braila und endet 2001 in Paris. Widerstandsaktionen im besetzten Athen, dort ein Ingenieurstudium, 1949 dann ein Musikstudium in Paris, die Zusammenarbeit (und später der Bruch) mit Architektenstar Le Corbusier, die Förderung durch Messiaen und Varèse, die Entwicklung der «stochastischen Musik», die einzigartige Verbindung von mathematisch basierter Formerfindung und beinahe mystischem Naturbezug, das radikale Ineinanderdenken von Musik und Architektur – all das beleuchtet die Autorin aus der Perspektive einer Tochter, die ihren Vater bewundert, ihm aber nicht kritiklos ergeben ist. So ist keine Hagiographie entstanden, sondern ein ausdrücklich subjektiver, aber doch differenzierter Blick auf Xenakis. Eine Fülle von häufig unveröffentlichtem Quellenmaterial (Fotos, Briefe, Manuskripte, Skizzenbücher) und Bemerkungen über ihren eigenen Werdegang als Bildende Künstlerin führen zu einer lesenswerten Mischung aus Biografie und Autobiografie. Das Buch erschien 2015 im französischen Original und liegt jetzt in einer Übersetzung von Ulrike Kolb vor, ergänzt durch ein Nachwort von Mâkhi Xenakis und ein Interview, das Herausgeber Thomas Meyer 1988 mit Iannis Xenakis geführt hat.

Mathias Nofze